帛紗を、茶杓を清めるためのたたみ方でたたんで、

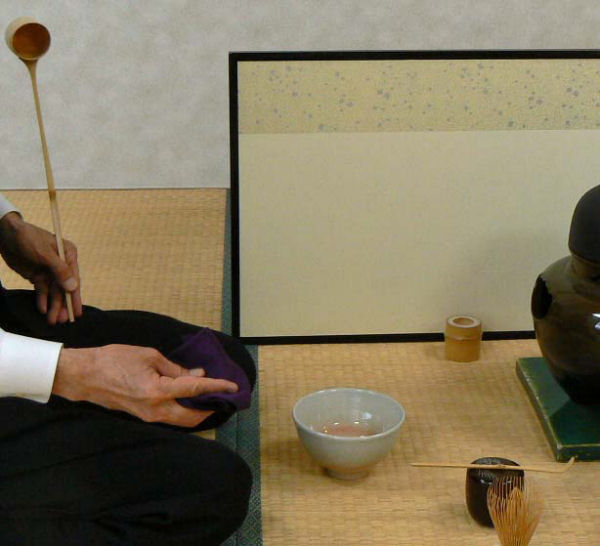

茶杓を清め、棗の蓋の上に置き、その手で柄杓を取り上げ、

その柄杓を左手が受け取り、左脇に構え、右手が帛紗を抜き取って、

右手だけで、右膝の上で、つくね帛紗をつくるまで

帛紗を、茶杓を清めるためのたたみ方でたたんだところ

(棗を清めるためのたたみ方と逆に、最初に帛紗の角を手前に折る。)

たたんだ帛紗を左手に移し、空いた右手で茶碗を身の前に取り寄せる。

茶杓を帛紗の中央に、櫂先を向こうに向けて、縦に置く。

茶杓を櫂先を左に真横にする。

(女性の場合は、真横でなく、45度ほどにする。)

左親指で帛紗を茶杓にかけ、左手を左に引いて、茶杓の櫂先までを清める。

もう一度同じ動作をして、櫂先まで帛紗で清めたところで、櫂先を向こうに向ける

帛紗で櫂先を挟んで、帛紗を上に持ち上げ、櫂先を清める

そこで左手を固定し、その帛紗の上に茶杓を埋め込むように、置く。

そこで左親指で帛紗を茶杓にかぶせ、そこで左手を固定する。

左手をそのままにして、右手を離して、帛紗を超えて、茶杓の節あたりをつかむ。

そして、右手を固定して、

左手で帛紗を切り止めまで引いて、茶杓の、節から手前を清める。

そして、左手を固定し、右手rの親指と人差し指を茶杓の切り止め近く、帛紗のところまで引く。

そこで茶杓をつかんで、引き出す。

茶杓を棗の蓋の上に、茶杓の節が蓋の中央になるように、置く。

茶筅を棗の横に立てる。

茶巾を水指の蓋の上に置く。

次いで、柄杓の節をつかんで、取り上げる

柄杓の切り止めを右膝に立てる。

左手を切り止めまで下げる

次いで、左手を左太モモに移し、そこで、右手で帛紗を抜き取る。

右手だけで帛紗を、二つの直角の部分が左横になるようにぶら下げ、

右手をおろしながら、帛紗をつづれに折り込む。

折り込み終わったら、親指をしたに入れ、他の指は上に揃える。

手の平を上に向け、人差し指も帛紗の上に出す。

(このあと、帛紗で、釜のつまみをつかんで、釜の蓋を開ける所作に移る。)

戻 る