| 1 井戸茶碗 | |

|

朝鮮茶碗の一種。16世紀李朝時代の民窯で、飯茶碗などの雑器として焼かれたものである。利休はこれの抹茶茶碗としての適性を見出したものと思われる。 実に美しく、扱いやすく、おいしい茶を点てやすい。 一井戸二楽三唐津という言葉もある。 我々も、既成の概念にとらわれることなく、この物を見抜く目を持ちたいものと思う。 |

|

2 楽焼 | |

|

楽焼は16世紀の天正年間、利休の創意により、京都の楽家初代長次郎が始めた。轆轤を使わず、手捏ねで造り、内釜といわれる家屋内の小規模の窯で焼き上げる。主に黒楽と赤楽がある。 軟らかい土で造るだけに手に暖かく、なじむ。また、手で捏ねるだけに、不安定の安定のバランスは見事である。口造りも自在に造られており、利休の茶碗についての考えをあれこれ推測するのも楽しい。 極めてもろいが、それは人生を象徴するものだからであり、また、そうだからこそ一つ一つの所作を心を込めて行わなくてはならない。 |

|

3 唐津焼 | |

|

肥前国(佐賀県・長崎県)の広範な地域の窯で、平安時代から焼かれていたといわれる。 灰釉を用いた茶器や雑器が造られていた。文禄・慶長の液後、渡来した朝鮮陶工により、更に多くの窯が造られた。 素朴な中に重厚さがあり、まさに禅寺の修行にぴったりである。 発達時期により各種の種類に分かれる。この写真の茶碗は絵唐津と呼ばれる。 |

|

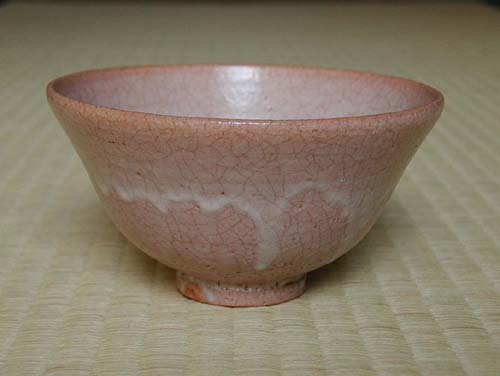

4 萩焼 | |

|

長門国(山口県)萩市の陶器。一説では 毛利輝元が隠居し、萩に築城した際、文禄・慶長の液後、渡来した朝鮮陶工達を庇護し、焼かせたものという。 高麗茶碗・井戸茶碗・粉引系統系の白濁釉のかかった作品が多い。 気品のある形と暖かみのある肌合い、それに扱いやすさはさすがである。 |

|

5 九谷焼 | |

|

石川県山中町九谷から産出する陶磁器。江戸初期(明暦頃から元禄初年まで)に焼かれたのち、18世紀には途絶え、江戸末期に金沢市春日山に開窯されてから大聖寺・山中・山代・小松などで産した精巧華麗な作などが興九谷と総称される。 陶磁史上では前者を古九谷と称するが、実は、その製品は佐賀県有田町の伊万里焼の製と考えられている。 釉上着画色絵物が多い。 美しい形で、点てやすい。 ただし、前述したように、絵柄が豪華すぎて、茶碗鑑賞会になりやすく、禅寺の茶器として不適切なものが少なくない。 |

|

6 織部焼 | |

|

桃山時代、現在の岐阜県土岐市で焼かれた陶器。古田織部の指導によるといわれ、茶器が多い。緑釉と鉄絵を加え、殊に意匠が斬新である。 しかし、前述したように、この斬新さは、禅寺における仏教修行の一端である茶道にとっては、自己主張が強く、不向きである。 |

|

7 志野焼 | |

|

瀬戸系窯で焼かれた白釉手の雑陶。安土・桃山時代に古田織部の指導で生まれたものと思われ、織部焼の一種とされる。 どっしりした重量感は魅力があるが、広すぎる底はかなりの湯を入れても茶筅を振るのに充分な深さにならず、茶を点てにくい。このあたりは、織部の、「おいしい茶が点てやすいか」、よりも、江戸幕府の茶道指南として、茶に対する自身の強い思いを明らかにしようとした結果ではないかと思われる。 |

|

8 砥部焼 | |

|

愛媛県伊予郡砥部町から産出する磁器。白磁は青白色を帯びるのが特色である。 1775年(安永4)大洲藩主加藤泰候が加藤三郎兵衛に造らせたのに始まる。のちに改良を重ね、今では四国で最も盛んな窯業地となっている。 磁器ではあるが、写真のようなごく普通の扱いやすい茶碗を選べば、陶器との差はあまり感じられない。 むしろ、店のご主人が言った「固いから、万一落としても割れませんよ。」の通り、安心して茶道の稽古を続けられるというメリットがある。 私はこの茶碗が最も使いやすく、気に入っている。 |

|

9 常滑焼 | |

|

常滑市付近から産出する陶器。創業は平安末期で鎌倉時代に隆盛した。 自然釉がかかり、質は粗であるが堅い。 江戸時代以降、写真のような朱泥の陶器で知られる。 しかし、この色は、やはり、茶室で使うには抵抗がある。 |